2023年初至今,AIGC技术的广泛接入,不仅对数字摄影领域产生了深刻影响,还加剧了当下摄影行为与图像创作之间的紧张关系。作为数字摄影中的特殊存在形态,游戏战地摄影不同于一般的游戏摄影形态,其虚拟摄影机的技术接入为游戏摄影师提供了拍摄新方案和行动策略。而战地摄影师通过游戏战地摄影形成的实践总结,有助于游戏摄影师的责任意识与创作美学的形成,从而呈现出一种继承传统摄影理念的实践可能,并为AIGC时代中的图像与摄影关系提供一种实践参考。

游戏中的战地摄影

与现实或历史的战地摄影有所不同的是,游戏战地摄影是在电子游戏中通过摄影技术和工具来捕捉和呈现战争场景、战斗行动以及相关的情感和故事。它是一种以虚拟游戏世界为背景的摄影创作形式,摄影师可以通过一般游戏摄影工具的使用,创作出逼真、震撼和具有艺术性的战地摄影作品。在游戏战地摄影中,摄影师往往通过合理构图和创意处理,传达出战地的紧张氛围、情感体验和数字战争的逼真现实感。在笔者看来,战地摄影作品中的视觉元素和情绪可以触发玩家的情感体验,使他们更深入地参与和理解虚拟战争的主题和意义,这也是游戏战地摄影无法被纯粹视为一种游戏行为的原因所在。

对于大多数游戏摄影形态来说,战地摄影是虚拟世界中的一种精神乡愁,也是一个比较小众的存在。它除了服务于战争游戏的日常宣传外,还有相当一部分摄影师在践行知名战地摄影师罗伯特·卡帕的名言——“如果你的照片不够好,那是因为你离得不够近”,直面战争游戏中的危险性与决定性瞬间。对于绝大多数进行战地摄影的游戏摄影师来说,诸如《战地》系列等游戏作品所给出的历史战争真实体验是其他游戏所无法比拟的,也是《太空战争》等科幻游戏所无法比肩的,而重返第一次世界大战、第二次世界大战的虚拟现场,便是他们作为摄影师致敬前辈的最好方式。这里需要提及一下《战地1》(Batllefield 1, 2016),它的内容设定为第一次世界大战,提供中东沙漠、康布雷战役、高山突击、鄂图曼海战等囊括海陆空的多种战役地图,从马匹、火焰喷射器,再到双翼飞机、齐柏林飞艇,几乎所有武器和物件都复刻真实的第一次世界大战质感。《战地1》的最大魅力在于多人模式,能够同时容纳64人联机,分成 32 个队友(盟友)和 32 个敌军,基本作战单位为5人小分队,每个人可以选择扮演突击兵、支援兵、医护兵和侦察兵这四个兵种中的一个。多人模式的胜利方式是采用据点占领,因此游戏更依赖于整体指挥和局部协调之间的结合,个人英雄主义并不能让游戏者获胜。显然,这样的高开放度游戏形式最大限度地提供了战争的临场感和遭遇感,每个人都是被扔在战场中,随时随地会有潜在的遭遇或意外,相反,诸如双翼飞机相互缠绕并坠落至地面、没有主人的马静静地站着、生命瞬间消失、坦克突破墙体等动态、活跃的事件即时发生在虚拟战场上,这就意味着游戏摄影师必须迅速捕获对象,否则无法找回那个需要被记录下来的转瞬即逝的对象。除了那些突发时刻,还会出现一些因为爆炸而产生的独特构成与取景结构[1],它们的存在使得看似可以在战场上进行循环再生的战斗变得无法复制,每一次的战役展开,每一次冲锋与交火都变得极其独特,使得游戏战地摄影似乎可以重返经典摄影范式的历史语境。

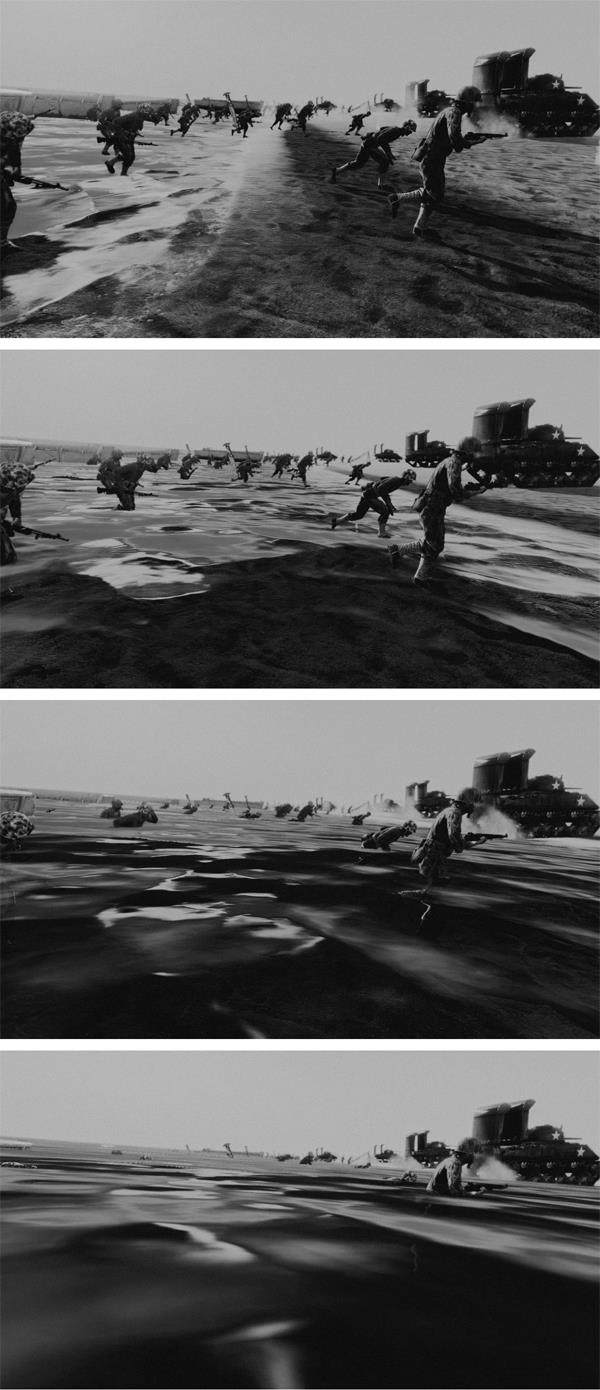

相比于战地摄影与战争摄影展现出来的丰富性实践,目前,全球的游戏战地摄影往往呈现一种包含人道主义关怀与新闻纪实、数字猎奇在内的杂合理念表达。从整体上看,摄影师们采取了两类创作方向:一类是将目光放置在历史战场中瞬息万变的决定性时刻,通过数字虚拟重返历史战场去还原当年的战斗风貌,或是通过即时截图来实现对虚拟战争的数字纪实表达,比如摄影师马丁致敬卡帕的作品实践。相对来说,这种方式更像是一种数字奇观复现,除了动人心魄的瞬间外,战争的现实性与残酷性、血腥与苦难等,则无法通过游戏摄影对事件的捕获进行展现;另一类则是将人道主义关怀引入游戏世界,关注战争的复杂性与怪诞感,比如肯特·雪莉和佩特里·莱瓦拉蒂都试图用黑白影像的方式去探索卡帕镜头中的超现实感觉,同时借助一些有意的模糊效果来进一步模糊真实感与不真实感之间的界限,以此形成对战争严肃性的一种美学表达。

游戏战地摄影的基础技术升级

与大部分游戏摄影的拍摄方式相近,游戏战地摄影一般都是依托插件或是相机模式对画面进行截图,尽管后来出现专门的战地摄影工具,但截屏操作和鼠标点击仍然表明游戏摄影与传统摄影之间存在着经典的数字性断裂,而这也是学院派一直很难承认游戏摄影合法性的其中一个原因。