如果现在撰写一部中国汽车工业史,相信绝大多数人都会同意把1984年标记为一个时代的起点。

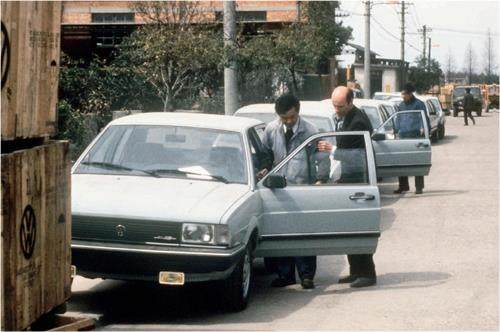

这一年,上海大众成立(后改名为上汽大众)。此后它不仅生产了中国汽车史上迄今最畅销也最长销的车型,也标志着中国汽车行业进入了一个由合资车企主导的时代。

所谓“合资”,即海外汽车巨头与本土国有汽车公司共同注资建立汽车公司,在中国本土生产和销售跨国品牌的产品。在过去40年的绝大多数时间里,合资车企占据了中国汽车市场主流,孕育了整个产业链,获得了丰厚的利润,也在最近10年的激烈变化中遭遇强有力的挑战—这是整个改革开放历程中最广为人知,对日常生活影响最大的产业故事之一。

但这一切并非注定发生。回到1984年,没有人能保证合资模式的成功。事实上,比上汽大众早几个月成立的北京吉普就因为种种原因夭折了。

甚至大众本身也不是首选的合资对象。1978年,原第一机械工业部副部长杨铿带团访德,原本计划去斯图加特拜访奔驰,但在路上频繁看到大众车标,于是临时购买火车票,前往沃尔夫斯堡的大众汽车总部。在那之前,中国负责汽车的官员甚至都不了解这家公司,大众当时也并非实力最强的欧洲车企。

主管销售的集团董事施密特接到保安的电话:施密特博士,这里有一位中国的部长要见你。施密特礼貌回复:那是我的荣幸,请他到我的办公室来。与此同时,在沃尔夫斯堡工作的一位华人员工李文波也接到电话:“你还会说母语吗?能不能来接待一个中国的代表团。”

双方领导者迅速建立了合资的共识,但在1982年,这项合作也险些夭折。第二次石油危机让大众停止了所有洽谈中的海外合作,是出生于南京的李文波向董事会力谏,这个项目才没有终止。

人们习惯了宏大叙事下历史事件的必然性,但关键人物的坚持和机缘,是合资车企在中国落地的前提。

种子生根发芽后,这片土壤的潜力迅速发挥出来。上海大众桑塔纳的成功,很快带动了合资模式的复制。1980年代至1990年代,天津大发、广州标致(后改名为广汽本田)、一汽-大众、东风雪铁龙、上海通用等公司相继成立。很长一段时间里,合资车几乎等同于中国的乘用车市场。

在这一时期,合资模式最大的价值,不仅在于合资汽车产品本身的成功,更在于它让中国的汽车产业链与全球标准接轨。桑塔纳的国产化是其中的标志性事件。1988年,这款汽车产品的国产化甚至是时任上海市市长朱镕基的首要任务。为此,政府牵头成立了一个产业联盟“桑塔纳国产化共同体”,来推动本土供应商达到大众的质量标准。

对于起步期的中国汽车供应链来说,桑塔纳国产化共同体的价值类似于后来的“果链”—进入其中的供应商不仅能获得明星产品的订单,更重要的是得到了品质背书—当时进入桑塔纳国产化共同体的公司,如今依然是各个细分领域的领先者。

更关键的是,这一项目建立了合资车企供应链国产化的范式:合资的目的不单是生产一款车,而是要建立一整条供应链。

2001年,中国加入WTO。谈判中,汽车业是最受保护的产业之一。合资车企的核心—“50∶50”的股比红线—被保留下来,这也意味着,海外巨头想要进入中国市场,最理性的方式还是与本土公司合作。值得一提的是,在“入世”谈判时,合资车企是作为本土汽车工业的一部分被列为保护对象。当时,“自主品牌”的概念还未普及,业界共识是,在中国生产的汽车就是中国的汽车。

很快,几乎所有主流国际品牌都在中国建立了合资企业,众多欧美豪华车品牌也在中国建立工厂。