编者按

2025年3月4日,刘家琨成为第二位获得普利兹克奖的中国建筑师。从业40年来,他以尊重建筑所处的人文和自然环境、放低建筑师个人渴望塑造某类设计风格的野心。建造人们日常生活中会使用的建筑而为设计界称道。

近期,我们也采访了最近被很多人讨论的英国建筑师、设计师托马斯·赫斯维克(ThomasHeatherwick),有趣的是,他做了很多地标项目,却形成了一个看起来有些独特的“人本主义”理念。

所以我们决定在这里特别推出一次建筑师特辑。建筑本身是为了人设计和建造的,建筑师们在不同的维度上探索出了不同的解法。我们可以看看,建筑师们如何使用截然不同的设计策略与方法,与建筑所处环境、与其最终使用者—人展开对话。

2025年3月4日,刘家琨成为第二位获得普利兹克奖的中国建筑师。普利兹克奖评审辞中写道:“刘家琨的作品以深刻的连贯性和稳定的素质,摆脱了各种美学或风格上的束缚,对新世界进行了想象和建构。”

虽然早在1982年就获得建筑学工程学士学位,但最初刘家琨并不喜爱自己在成都建筑研究院的工作。青年时代的刘家琨由于建筑任务去了西藏那曲和新疆库尔勒,白天画图纸,晚上写小说,并在当地留下了两件他从未见过的早期作品。

1980年代末,刘家琨曾被四川文学院借调从事文学创作,并发表了《明月构想》等多部作品。因其早年经历,很多人对于刘家琨的文学想象和建筑实现之间的联系怀有浪漫期待,但他本人希望保持建筑和文学的距离,“写小说和做建筑设计是完全不同的艺术形式,我并没有刻意将两者结合起来。然而,或许是由于我的双重背景,它们在我的作品中有着内在的联系—比如我在设计中对于叙事性和诗意的追求。”

1993年,刘家琨在观看上海同窗的展览时受到启发,“半路回家”,重新认同了自己建筑人的身份。1999年,他成立了家琨建筑师事务所。这一时期的作品体现了他个人作为建筑师在野心上的退让,更多的是真实地尊重建筑所处的环境和使用者本身的需求。

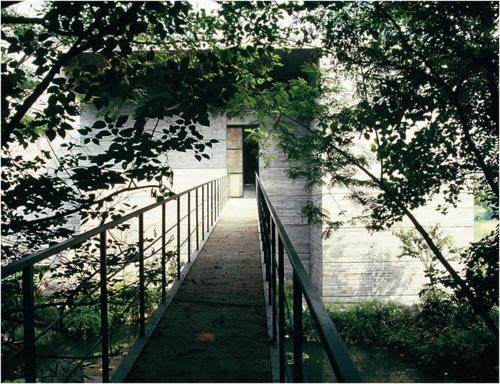

比如,要为2002年建成的鹿野苑石刻艺术博物馆做建筑周边景观时,刘家琨认为,“本来那儿就有树,不要砍它,绕一绕、躲一躲那些已经有的树。竹林本来就有,所以没砍,在现场躲开这个躲开那个,躲一躲自然就会偏一偏。鹿野苑景观设计的思想就是不砍树,挺好的地方,就不砍树。”

最终鹿野苑石刻艺术博物馆藏身于一片原有的自然景观中,而非以某种“征服”周遭的状态存在于景观中。博物馆内部则通过园林空间的塑造表达诗意和抒情,用丰富巧妙的动线和采光表现石刻雕塑的禅意,体现了建筑师对文化、自然和历史的敬畏。

2008年汶川地震,刘家琨参与过多次救援,他表示“这是作为一个人的直接反应”。从灾后重建开始,刘家琨展示了他对材料和技术的思考,及不以风格为导向的设计方法。再生砖项目始于他从汶川地震废墟中回收利用砖块,用当地麦秆纤维和水泥强化,生产出物理强度和经济效益均高于原生材料的成品。这种“再生砖”后来被广泛用于诺华大楼、水井坊博物馆和西村大院等项目。

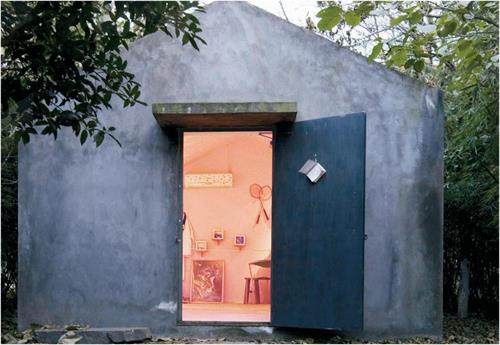

胡慧姗纪念馆是为在地震中遇难的一个普通15岁女孩设计的。在思考许多之后,刘家琨最终设计了一个水泥墙体的帐篷形房子,内部则涂成粉色,摆满了女孩生前的物品。在这个空间中,刘家琨选择让建筑师的身份“退出来”,只是为一个普通女孩做一个纪念她的小房子。

在一次讲座中,他说道:“在这个项目上我想剔除掉所有技巧,包括我自身的存在也尽量剔除掉,才能朴素到底。”

恰是这种“把自我实现置于使用者需求之下”的高度警醒,使得“没有风格”的刘家琨做的几乎每一个建筑都成为周围居民最愿意在日常生活中使用的地方—与大多数网红建筑仅仅靠“新奇”或“高级”的外观吸引人去打卡不同。

位于成都的城市综合体西村大院受到本地居民的欢迎。架高到屋顶的人行道和中庭的体育活动空间和跑道成了周边居民日常可使用的公共空间;暴露建筑上的钢筋、水管和电线,却成为建筑本身的美学。这种方式使得西村大院成了他“低技策略”的代表作之一,其核心就是使用设计的策略将本土的真实的(通常是低技术的、粗糙的)建造技术变成一种优势—即使这种技术并不能达到欧洲常见的现代建筑那样的高质量。