当68岁的苗永安坐在老苗屋里,向我讲述年轻时离开东江饭店去香港闯荡的故事,我突然发觉,自己最近一次对客家人的记忆,还停留在十多年前北京后海一家经常光顾的客家菜餐厅,以及同一时间,我在大溪地碰到的一对经营旅店的客家夫妇。

乌记饭店坐落在惠州中山公园边上一座康熙年间中营守备署衙的老房子里,老板苗永安是苗姓武将的后人,改革开放前曾在国营东江饭店工作,为一些领导人服务过。1980年代,他寻找机会偷偷跑去香港酒楼里帮衬打工,回来后发现自己已经被单位除名,只好下海,一直干到现在。

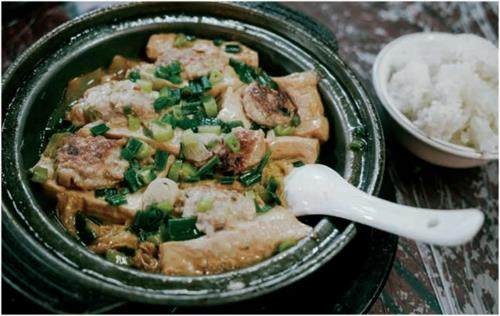

享用完苗永安亲自下厨制作的客家酿豆腐,庭院里就剩下我一人。我到得有些晚,本来想点的盐焗鸡已经售罄。业内公认的一个说法,东江盐焗鸡,正是前身为国民政府时期老字号云来阁酒楼的东江饭店的招牌菜,其最早的雏形是客家人在迁徙途中用盐包裹的“盐煨咸鸡”—将光鸡腌制后用砂纸包住,再用灼热的粗盐焗熟。

和盐焗鸡不一样,另一道我非常熟悉的客家菜和流落此地的一位大文豪有关。距离乌记饭店大概十分钟的路程,便是著名的苏东坡祠。据说,苏东坡在被贬惠州期间,曾派遣两名厨师去杭州学艺,归来后让他们仿制东坡扣肉,并使用梅州特产梅干菜,这就是现在大家耳熟能详的“梅菜扣肉”。

这道菜我很熟悉。它既和客家人长期迁徙的习俗有关,同时也来自我的生活经验。小时候在浙江永康的山里,我总要步行一个小时去另一个村子的小学寄读,母亲就给我做梅菜烧肉带着上路。在冬天,这样一碗补充蛋白的菜,能吃上一个星期甚至更长时间也不会变质。

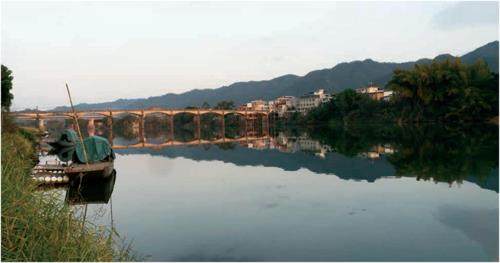

根据学者罗香林的说法,最早自宋代开始,客家人从中原南迁到今天的南方和海外各地,一共经历了五次大移民。过去的交通主要依赖几条水路通道。他们自西向东,依次经过东江、赣江、梅江、汀江和韩江。苗家从东江顺流而下,但更多的客家人在明末清初选择在梅江边上的梅州定居繁衍,这才让它在今天享有了“世界客家之都”的美誉。

虽然远离便利,但在山谷间居住的客家人相比平原上的人获得了一些逃避统治的自由—比如这里的女人不用裹脚。有时我不禁会想,几百年来她们得以免除城里的女孩从小就必须要承受的痛苦,这和我经常在餐厅、厨房甚至急诊室里感受到的,她们热情爽朗、大大咧咧、爱张罗的性格有直接的联系吗?她们还以勤劳持家闻名。不止一回,我们在饭店里被女店主劝阻,她让我们菜不要点太多,以免造成浪费。

“西人束腰,华人缠足,惟州人无此弊,于世界女人,最完全无憾云。”近代改良派先驱、倡导“我手写我心”的梅州籍诗人、驻外公使黄遵宪先生从小接触不缠足的客家女人,又周游过欧美日,回国后是天足运动(1898年)和男女平权的最早倡导者之一。事实上,他的那些受到文学评论家高度赞赏的作品,很多是奉献给家中女性的。

黄遵宪针对女性的现代意识似乎和他的童年经历有关。据他的孙子回忆,祖父(黄遵宪)小时候目睹了一件令他非常震惊的事件。有一次,曾祖父的妾在室内分娩,曾祖母站在室外大声叫喊,召唤恶魔来伤害这个新的生命。黄遵宪深知,为了这个家庭曾祖母倾注了多少心血。然而,也正是她的妒忌心使她变得冷漠。这一小插曲所揭示的人性令他震惊。所以黄遵宪发誓永不纳妾,事实上他也是如此。

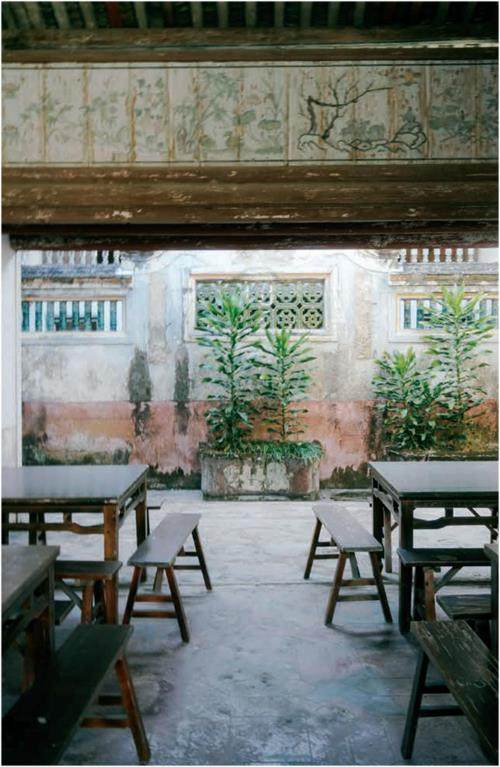

戊戌变法失败后,黄遵宪回到梅州老家。在荣禄第边上,黄遵宪把祖上遗下的小书斋稍事扩大,完全用木筑屋,四周的窗户均镶嵌玻璃,好像日式的楼屋。大概是为了呼应陶渊明的名句“结庐在人境,而无车马喧”,黄遵宪把书斋修茸后,将他在日本时请日本书法名家成濑氏写的“人境庐”三字刻于书斋门口。

在那充满阳光的居室,他栽培了一些从新加坡带回来的奇异植物,书房内备有维多利亚式的家具,花园里种了兰花、香蕉、李树、桃树等,还有伦敦的玫瑰、德国的菊花。