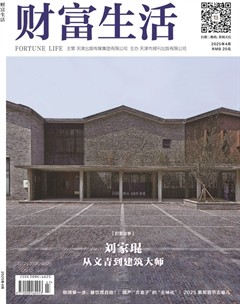

刘家琨从文青到建筑大师

3月4日,2025年普利兹克建筑奖揭晓了它的第54位获奖者——刘家琨,他是继2012年王澍获奖之后第二位获得普利兹克奖的中国建筑师。他何以摘得有“建筑界诺贝尔奖”之称的建筑界最高国际殊荣?相较13年前获奖的王澍,他身上有什么或相似或独特的经历及故事?本期,我们一起走进刘家琨的建筑人生。

成为刘家琨

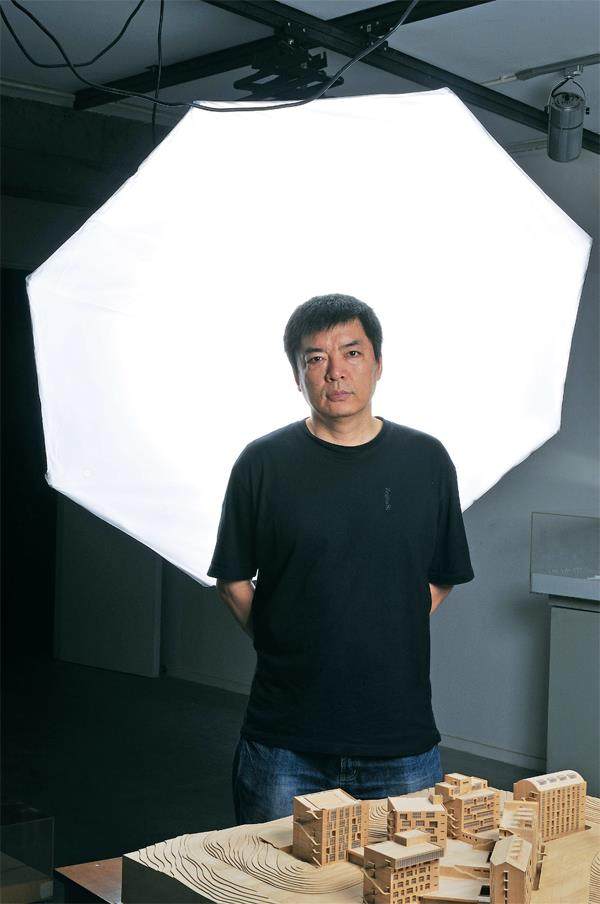

我是四川人。尽管祖籍河北,爱吃饺子,我还是四川人。我生在这里长在这里,父亲葬在青城后山。这里是我的家乡,我在这里做建筑。

——刘家琨

1956年,刘家琨出生于成都。因为父母都是医生,他童年的大部分时间是在成都第二人民医院里度过的。报考大学的时候,老师告诉他有个专业叫建筑学,属于理工科,但是可以画画。“可以画画”这四个字打动了从小学画、爱画的刘家琨,于是,他冲着这点,在不了解建筑学的情况下报考了重庆建筑工程学院(现为重庆大学建筑城规学院)。

1982年毕业后,刘家琨被分配至成都市建筑设计研究院,并自愿短期外派到了位于世界屋脊之上的西藏那曲,之后他还去新疆工作了一段时间。但一开始,他对建筑设计并不感兴趣。他曾这样说过:“学校里的4年,包括毕业后的十几年,我都没有把精力放在建筑设计上。我对其他事情的兴趣更大。”

除了对绘画的热情,像那个年代的大多数知识青年一样,刘家琨还爱好文学,尤其是写小说。1984年,他的小说《高地》被收录进《四川文学》,一起出道的还有后来获得了茅盾文学奖的阿来。1987年到1989年,刘家琨还被借调到巴金文学院从事文学创作。

“我没有写诗,而是选择了写小说这种表达方式,这也许跟做建筑也有内在的相似性,它们都要虚构一个现实,构造一个比较完整的世界。”刘家琨曾这样剖解自己的选择,而一开始之所以并不热衷于建筑设计,他觉得,“从未经历过图纸变为物质的那种撼动”,也许是重要原因。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《财富生活》2025年4期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅