在清代蘅塘退士编选的《唐诗三百首》中,李白《静夜思》的全文为“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。……阅读宋蜀刻本《李太白文集》时,却作:床前看月光,疑是地上霜。举头望山月,低头思故乡。……这么看,宋人著录的《静夜思》中的文字应是可信的”。既然宋本离李白的时代更近,更加接近李白原作,但为什么不如后来的版本更为流传呢? 对此有学者阐释道:

首句“床前看月光”,原本有三截意思:“床前”是空间位置,“看” 是人的动作,“月光” 是看的对象。……改成“床前明月光”,直接就是一种景象、一种事物, 句子变成了“词”, 显然更为简单平易了。第三句之“山月”,较之“明月”是一个“小概念”,概念愈小,其内涵愈丰富而外延则愈缩小,能望见“明月”的人,肯定比能望见“山月”的人更多,把“望山月”改成“望明月”,诗也就接纳了、靠近了、也获致了更多的读者。譺

正是因为接纳、靠近、获得了更多读者,后来的版本才在海内外广为流传, 更在现当代被大量谱曲,如贺绿汀、老志成、谷建芬、高为杰、赵季平等数代作曲家先后创作了三十余首同名声乐作品,充分展现了作曲家们对中国传统文化的传承以及以音乐而传达的文化自信。2023 年,姜万通创作的混声合唱《静夜思》, 以其融合了大小调体系与中国宫调体系中两种不同的音乐创作技法而再次生发了感人至深的同名作,其动人心弦的音乐表达了远行者对家乡的思念,此情此意古今相通,亦会接纳、靠近、获得更多听众,广为流传。

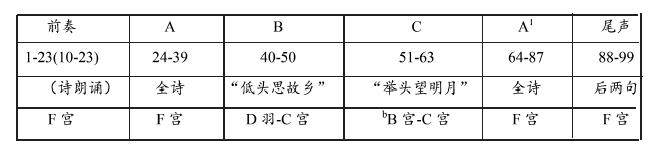

这首《静夜思》是集成性中部的再现单三部曲式,可划分为六大部分:

前奏包括两部分(钢琴的引入性段落与合唱哼鸣背景下的诗朗诵),A 部是具有对比复调特点的复乐段,B 部是“低头思故乡”句的复调性发展,C 部是“举头望明月”句的复调性发展,A1部是模仿复调式的变化再现, 尾声在合唱哼鸣的烘托下独唱“举头望明月,低头思故乡”两句———既与前奏中的诗朗诵相呼应,更有余音绕梁、意犹未尽之妙。整部作品节奏舒缓,优美而又忧伤地吟唱着思乡之词,跨越时空、感人肺腑地抒发着对家乡的思念之情。

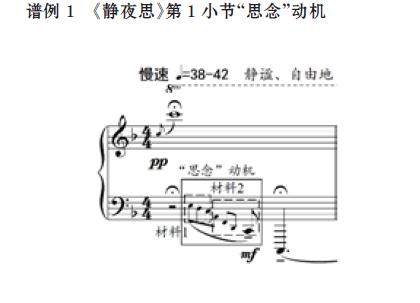

具有五声性特点的“思念”动机贯穿始终

像历史上很多名作中的引子或前奏往往具有极其重要的贯穿作用那样,这首《静夜思》的前奏也呈现了贯穿全曲的“思念”动机。饶有趣味的是,该动机是以装饰音的形式出现的。如谱例1 所示,在高音区C 音所隐喻的高悬夜空之明月的“漫洒”之下,低音区的装饰音奏响了“思念”动机,象征着古代文人的必备之器———古琴。 该动机有两个音乐材料:材料1 为下行级进的“宫角三音组”,其框架为大三度———虽然它是大小调音乐中的常见音程,但在中国五声调式中却是唯一的,具有确定宫音的重要作用;材料2 为F 宫五声调式中的角、宫、羽、徵,恰好符合“‘时奏宫角,杂之以徵羽’的古琴乐制”,以此隐喻古琴,再妙不过。这两个材料具有非常直观的源出关系: 材料2 中的A-F 音是材料1 框架大三度E-C 音的模进,其D-C 音则是材料1 中的后两个音。

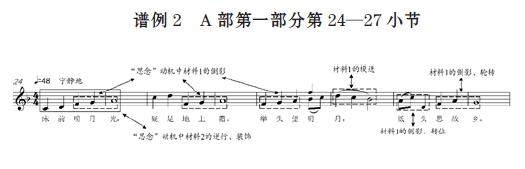

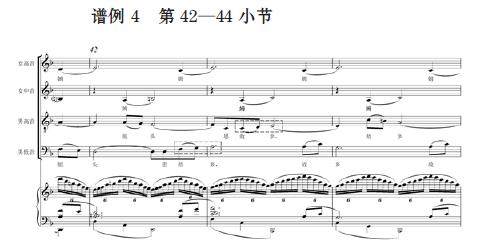

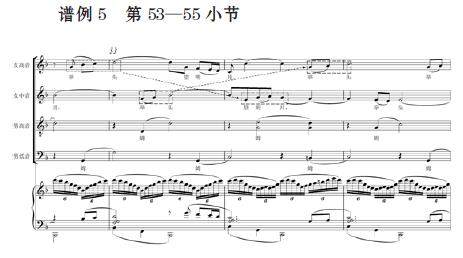

“思念”动机接近古琴的正调定弦,其材料2 预示了F 宫五声调式, 材料1 预示了C 宫五声调式,前者为主调, 后者是前者上方纯五度的宫系统,具有大小调体系中主调与属调的关系,亦与“弹羽角应,弹宫徵应,是其和乐”的宫调体系特点相通。两个材料均为低音区的连续下行,恰似古琴依次奏出的空弦声,又似从诗作《静夜思》中生发的思而不得的叹息音调,预示了整部作品思乡愁怀的表现特点。该动机作为构成整部作品的种子贯穿始终。如谱例2 所示,“床前明月光” 中的C-D-F-G-A 音既是F 宫五声调式中徵、羽、宫、商、角,也是该动机中材料2 的逆行与装饰(添加了G 音),还恰为古琴正调定弦中的上行 5 个音———在此之前,前奏的第二部分中不断反复的哼鸣旋律也是以这5 个音开始, 暗示了月下鼓琴的诗人望月思乡的音乐形象。这一乐句形象地描绘了诗人缓缓地环视月光的过程,突出了宋本“床前看月光”中“看”的动作———无论其“床”是指井栏还是胡床,甚或是庭院中席地而坐时身旁的几案,这一乐句都会以“看月光”这一环视动作的音乐形象而跃入听者的脑海。

“疑是地上霜”是前一乐句的换首重复。在延续了前一乐句描绘诗人环视月光的过程之后,该乐句开始移高八度的C-D 两音将诗人“疑从中生”的心理活动逼真地呈现出来。“举头望明月”中的F-G-A音再次出现,象征着即将仰望那曾经以为是“地上霜”的“明月光”之来源———那轮明月;“月”字旋律中的D-CbB 音是材料1 的模进,既符合“月”字仄声的读音,更表达了诗人望月思乡的惆怅、叹息之情。“低头思故乡”中的A-C-D 音出现了七度大跳,它是材料1 倒影后D 音的转位,这3 个音也是五声调式中常用的“羽角三音组”;“思故乡” 中的F-A-G 音则是材料1 倒影后的轮转, 即将G 与A音调换了位置(F-G-A→F-A-G)———也可视其为“低头”中A-C-D 音的变化模进,是对诗人“低头思故乡”音乐形象的完整亮相或定型,同时以开放终止结束了A 部的第一部分。