“加得无感了。”

“加到54%的时候,就没利润了,后面再加多少都没关系了。”

在一个聚集了外贸人的讨论群里,一些声音开始对每天一觉醒来就上跳的关税数字感到平静,群内讨论也越来越少。

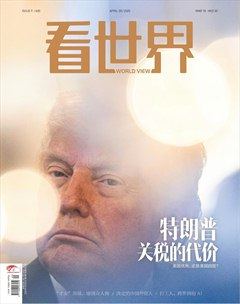

特朗普的对等关税生效前后,笔者询问7位不同行业的中国外贸人对关税政策的反应,以及观察上市公司在投资者公告里的回应—他们涉及跨境电商、传统外贸,所出口的商品大多位列中国对美出口十大品类。

即便他们无法反映中美贸易的全貌,但仍是真实的宝贵的声音。

出乎意料的是,即便对岸来势汹汹,关税朝令夕改,中国外贸人没有外界预想中的集体惊慌。

或是因为“不做美国市场”未受影响,或是“短期还看不出来”,或是提前做了些准备应对短期冲击,又或者认为高关税冲击的影响力,“有,但可控”。风暴之中,他们想得更多的是,怎么做好眼下的生意,观望风向、开拓新的市场。

这种相对平静、静观其变的心态,和大洋彼岸的股市震荡、街头抗议形成鲜明的反差。

一边观望,一边涨价

张晨是珠三角一电单车工厂的老板娘。这三天来,她已记不清出口美国的关税加了多少轮。她必须拿笔记下来,才能弄明白不断变化的关税数字,将怎样影响她的生意和利润。

在卖车上,她家工厂靠两条腿走路,一边是在跨境电商平台上开店,自产自销,一边也接受海外客户定制,按需生产。其中,约六成要卖到美国。

张晨家入门级产品的客单价约为300美元,现有生产部分的毛利率虽仅有13%,但面向欧美销售,基本上是按出厂价翻数倍销售,足以对冲关税。但为保持利润,张晨做好了涨价的准备。

“我们跨境电商自主销售这一块目前没什么影响,因为价格我们是可控的。”张晨告诉笔者。更重要的是,因为提前听到关税可能上涨的风声,3月份,张晨就已经大量向美出口备货,“目前的(海外仓)库存还足以支撑两三个月的销售”,对利润影响不大。

“美国客户定制的那部分订单,我们也不敢出太多货。这周我们也就只出了一条柜子(注:运输集装箱货柜),平时的话每周都有出个三条。”张晨趋于保守,观望形势。

她盼着再过一两个月,根据新的需求回调产量,维持工厂运转。这样的生产调整,是她做外贸的常态。张晨担心的,只是涨价之后,客户购买欲望会下降;同时,她希望同行不要内卷打价格战,挤压本就微薄的利润。

不同于张晨是源头厂家,茅鑫是经销商,做鞋服类跨境电商。眼见特朗普威胁的关税一路加高,他始终反应平淡:“影响有一点,但不大……大不了提价。”

茅鑫销售的鞋服平均客单价为30美元,涨价并不明显到足以让美国消费者敏感。因此,他并不认为加高关税会很快侵蚀他们的利润。尤其在复杂的海关系统里,对于货物价值的界定一直是个难题,也存在低于货值进行申报的空间,行业内低申报行为很普遍,高额关税能否实际到位执行等都是问题。

不只是张晨和茅鑫,许多卖家都把“涨价”作为首选应对之法。