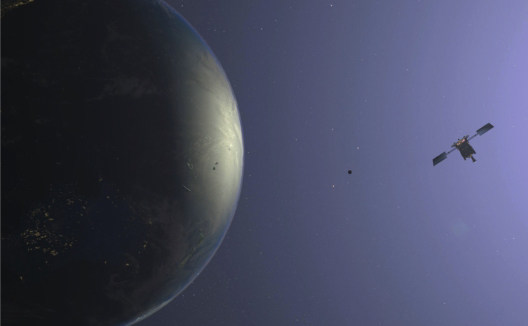

2020年7月23日,天问一号火星探测器从海南文昌航天发射场顺利发射升空。2021年5月15日成功实现我国首次火星着陆,标志着我国太空探索正式踏出地月系,向更远的深空进发,我国也因此成为继美国后第二个令探测器成功着陆火星的国家。2025年,我国即将进行第一次小行星取样返回任务,该任务由天问二号执行,计划实施近地小行星2016HO3取样返回和小行星带中的主带彗星311P环绕探测任务。

2016HO3是一颗地球共轨天体,同时环绕太阳和地球运转,虽然它仅有一个足球场大小,但过去百年甚至未来数百年内,它都会以现有模式在地球周围运行,所以非常适合进行探测。311P是小行星带中的主带彗星,科学家推测,地球上的水可能来自小行星带中的含水类彗星,因此天问二号探测任务将助力人们探索太阳系的演化和生命起源。

天问二号将通过一次发射、探测两类目标(近地小行星探测与取样返回,主带彗星绕飞探测)、实现三种探测模式(近距离探测、附着、采样),达成探测领域和核心技术的全面性突破,使我国小天体探测达到国际同期先进水平。

为何要去小行星探测和取样

小天体包括小行星和彗星。小行星是指太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小很多的天体。目前已确认的近地小行星有两万多颗。彗星是指进入太阳系内,亮度和形状随日距变化而变化的绕日运动天体;其中,主带彗星是指运行在火星与木星轨道间的小行星带内的彗星。小天体普遍形成于太阳系早期,由于没有大气层,小天体上的陨石坑和外来元素得以更好地保存,是研究太阳系起源的“活化石”,科研人员可以借此对太阳系的演化进行深入研究。

20世纪90年代前,人类实施的小天体探测任务均为飞越探测;90年代后,人类又实施了9次小天体(小行星6次,彗星3次)探测任务。这9次探测中,美国执行了6次、欧洲航天局执行了1次、日本执行了2次,其中3次为采样返回。

小天体探测任务的主要目的有两方面:一是通过研究小天体的结构获取太阳系早期演化信息,探索太阳系形成的奥秘;二是研究如何应对可能对地球造成重大威胁的小行星撞击事件。

不久前,“编号2024 YR4的小行星可能会在2032年撞击地球”的消息在社交媒体广为流传。根据目前观测,虽然小行星2024 YR4的大小与“杀手级”小行星相差甚远,但其危害性仍不容忽视。由于小行星进入大气层的速度非常快,即便是体积相对较小的小行星与地球相撞,也可能会造成区域性破坏。2013年,一颗直径20米的小行星在俄罗斯车里雅宾斯克上空进入大气层,并在空中爆炸,其释放的能量损坏了当地7000多座建筑物,造成1000多人受伤。目前,人们还未掌握小行星2024 YR4的外形尺寸和运行轨迹,如果确认它是一颗岩石小行星,且直径大于30米,那一旦与地球发生撞击,影响范围可能会扩展到数十千米。目前,不少国家都在着手组建近地小行星防御系统,以应对近地小行星撞击威胁。

正是因为小天体探测意义重大,所以部分国家很早就开展了对地外小天体的探测任务。在我国制定小行星探测任务前,国际上小天体探测已有30多年历程。不过,小天体探测任务周期长、技术难度高,需要解决航天器长时间飞行、器地长距离通信等问题,可谓挑战巨大。

20世纪90年代后,人类实施了9次小天体探测任务,其中6次为小行星探测,探测模式主要有飞越、绕飞、撞击、着陆和返回5种。1991年,美国发射的伽利略号木星探测器对小行星951 Gaspra进行了飞越探测,获得了这颗小行星的第一张高分辨率照片,这是人类航天探测器探测到的第一颗小行星。2002年,发射于1999年的美国星尘号探测器曾飞越小行星5535 Anne Frank。2003年,日本成功发射隼鸟号探测器,经过两年多的飞行,隼鸟号两次短暂着陆小行星25143 Itokawa(小行星糸川)。2014年,日本成功发射隼鸟2号探测器,成功完成对小行星162173 Ryugu(小行星龙宫)的采样返回任务。2007年,美国成功发射黎明号探测器,对小行星灶神星与矮行星谷神星进行了绕飞探测。2016年,美国成功发射欧西里斯号探测器,成功完成对小行星1999 Bennu(小行星贝努)的采样返回任务。

在小行星探测和采样领域,美国和日本已经走到了前列,如果天问二号成功执行任务,我国就会成为第三个完成小行星取样返回的国家,这十分令人期待。

最初的“星尘”

1999年2月7日,美国国家航空航天局(NASA)成功发射星尘号探测器,主要探测目标是维尔特2号彗星。这是一颗运行在火星和木星之间、直径约5.4千米的彗星,绝大部分原始尘埃和气体保存完好,研究维尔特2号有助于推进太阳系起源等基础性问题的研究。

星尘号的主体结构长1.6米、宽0.6米、高0.6米,全重约285千克。配备光学导航相机、尘埃通量监测器、尘埃光谱仪/粒子撞击分析仪和振动声学传感器等载荷,装载了一个直径0.8米、重46千克的短锥形样本返回舱。采样期间,桨形样本采集盘会从返回舱中伸出,并在不使用时收回到返回舱内。

在发射升空近三年后,星尘号首先于2002年11月2日飞越了小行星5535 Anne Frank。与这颗小行星“相遇”主要是为了对星尘号和地面操作进行工程测试,为后续探测维尔特2号做准备。2003年12月31日,星尘号进入维尔特2号的彗发区域,随后于2004年1月2日在距离其约250千米处进行了飞越。飞越维尔特2号期间,星尘号部署了一个网状采样器,以收集彗发中的尘埃颗粒样本。同时,星尘号上的光学传感器拍摄了72张维尔特2号的图像。

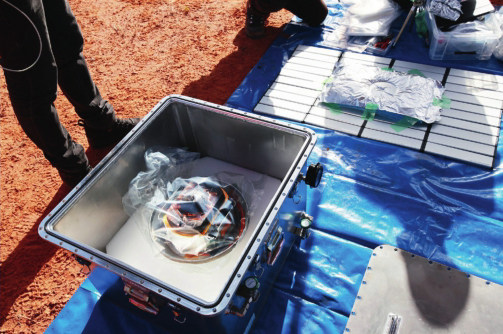

2006年1月15日,星尘号的样本返回舱与探测器主体分离,顺利进入地球大气层。通过气动减速和减速伞减速后,返回舱在位于美国犹他州沙漠的美国空军试验与训练靶场内着陆。这是人类太空探测史上第一次获取彗星物质和星际尘埃样品。星尘号所采集到的样本代表着太阳系形成时期的原始物质,科研人员将对这些样本进行详细的元素、同位素、矿物学、化学及生物成因特性等分析。

星尘号探测器在释放返回舱后继续执行拓展任务。2011年2月14日,它飞越坦普尔1号小行星。这颗小行星曾是深度撞击号探测器的目标,该探测器于2005年7月4日向坦普尔1号表面发射了一个撞击器。星尘号对坦普尔1号小行星的探测,旨在寻找撞击坑变化的迹象,并进一步扩大测绘范围。

飞向小行星的“隼鸟”

日本深空探测起步于20世纪80年代,先后发射了哈雷卫星探测器、飞天号月球探测器、希望号火星探测器。2003年5月9日,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)发射了隼鸟号小行星探测器。此次探测之旅历尽坎坷:在发射升空4个月后,隼鸟号的一台推进器因故障关闭;随后,探测器遭遇太阳耀斑,导致太阳能电池板受损、发电能力下降;后又遇到姿态控制系统X轴动量轮失效问题。

经过两年多的飞行,隼鸟号于2005年9月接近探测目标小行星糸川,随后通过减速对糸川进行环绕飞行,逐步缩小与其的距离。经过两个月的减速和绕飞,隼鸟号于11月20日进行首次着陆尝试,但由于突然断电、探测器失控而尝试失败。11月26日,隼鸟号进行第二次着陆尝试,但仅仅与糸川短暂接触了一秒,期间还出现推进器推力下降等问题。

和星尘号不与探测目标接触、仅收集探测目标散发出的尘埃颗粒样本不同,隼鸟号是通过物理碰撞来使小行星表面物质飞入采样器中的。所以,虽然隼鸟号与糸川仅仅接触了一秒,但已成功完成了采样。

采样完成后的几日,隼鸟号与地球失联又复联。经过一系列调整后,终于于2007年4月25日踏上了返回地球的航程。2010年6月13日,隼鸟号与返回舱分离,探测器主体进入大气层并烧毁,返回舱则顺利降落在澳大利亚。

隼鸟号成功返回地球并带回了采集自小行星的样本,这一事件引起巨大轰动,对于开展后续探测任务的呼声也越发高涨。2012年1月,JAXA批准了隼鸟2号的研发计划,该任务目标是对小行星龙宫进行探测与取样返回。

隼鸟2号的总体设计延续了隼鸟号,但对其科学探测能力进行了大幅改进,最主要的改进集中在可靠性方面。例如,由于隼鸟号的三组动量轮中有两组遭受到损坏,因此隼鸟2号搭载了四组动量轮,且最后一组会留存备用直到着陆。根据隼鸟号的经验,即使隼鸟2号只剩一组动量轮,也可以用它和太阳光压进行姿态控制。另外,通过在现有的X波段天线中追加新的可进行Ka波段高速通信的平面天线,能够提高隼鸟2号整体的高速通信速度。

隼鸟2号依然采用“一触即离”的采样方式。隼鸟号发射的射弹为子弹型;隼鸟2号的射弹改为圆锥型,因为圆锥型射弹能够让探测器更有效地采样。与前代相比,隼鸟2号增加了即使不发射射弹也能钩住、抬起样品而完成采样的结构,还配备了用来拍摄采样管顶端的相机。

总的来说,作为一台小行星探测器,隼鸟2号的科学载荷是比较多样的,包括光学导航相机、近红外相机、热红外相机、激光雷达、采样装置、撞击器和分离相机以及四个小型巡视器。

2014年12月3日,隼鸟2号成功发射。2018年2月26日,隼鸟2号到达距离龙宫约130万千米的位置,并为其拍摄了照片;6月27日,到达距离龙宫上空约20千米的位置,并进行环绕飞行观测;9月21日,向龙宫成功投放了两台巡视器,巡视器落地后在龙宫地表跳跃移动,将拍摄的照片发回隼鸟2号,再回传给地球。

2019年2月22日,隼鸟2号开始进行第一次采样。在完成“一触即离”方式着陆龙宫后,隼鸟2号将一颗钽质子弹射向龙宫表面,撞击产生的小行星表层碎屑被成功收集进采样杆顶部的样本收集器。

2019年4月5日,隼鸟2号开始进行第二次采样。它向龙宫表面投下了一个载有炸药的撞击器,撞击器在空中引爆炸药,将一个“炮弹”高速撞向龙宫,巨大的撞击在其表面留下了一个深约3米的撞击坑。为躲避撞击产生的碎片,隼鸟2号提前飞到龙宫背后的安全地带,之后展开第二次采样。此次采样任务所使用的撞击器,其原理源自用于攻击坦克的末敏弹,这也是此类装置首次被用于小行星探测。

2020年12月6日,隼鸟2号样品返回舱成功在澳大利亚伍麦拉试验场降落,获得了总重约5克的龙宫样本。这是人类首次采集到小行星次表层样本,也是人类首次在小行星上成功完成多次着陆、采样。由于隼鸟2号还剩余不少推进剂且科学载荷状态良好,因此日本决定让它继续探索旅程,并计划在2026年飞越小行星2001 CC21、在2031年抵达小行星1998 KY26。

小行星龙宫的直径约为1千米,兼具C型小行星和B型小行星的性质,是一个体积较大、颜色黯淡的天体。龙宫围绕太阳的公转周期为474天,和地球的最小轨道距离仅有95400千米,两者几乎擦肩而过,这也是龙宫格外受人们关注的原因之一。与隼鸟号的观测对象糸川不同,龙宫是一颗原始的碳质近地小行星,主要组成成分是碳和少量的硅酸盐,表面地质年龄只有约890万年,表面为多孔结构,地表的大量巨石是母体小行星曾经发生过灾难性分裂的证据。JAXA的科学家认为,龙宫实际是一堆碎石,其体积的一半都是空腔。通过研究龙宫,人们可以获得更多关于太阳系内行星形成和演化的知识,探究地球生命的起源。

欧西里斯号探测器

2016年9月8日,NASA成功发射欧西里斯号探测器,经过近两年的飞行后,欧西里斯号成功抵达小行星贝努,开始对其进行环飞探测,并传回了贝努的清晰图像。

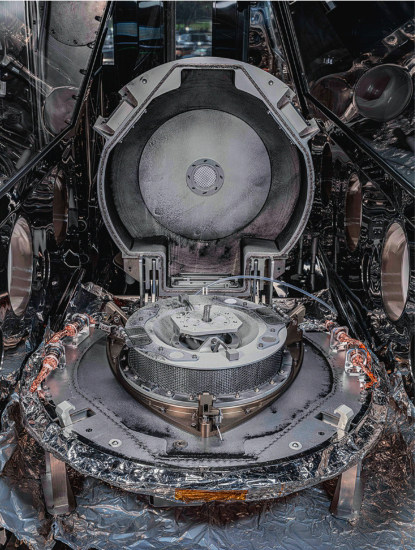

由于此次是美国首次对小行星进行直接采样,因此NASA对于欧西里斯号与贝努接触和采样的过程十分慎重。在欧西里斯号经过一年多的伴飞、观测后,NASA团队最终从4个采样点中选出了1个。2020年10月20日,欧西里斯号在贝努的南丁格尔采样点成功着陆,探测器上搭载的机械臂收集到了约121克的贝努表面样本。这是NASA首次成功从小行星上采集样本。

在完成了姿态调整、样本转移和轨迹修正后,2023年9月24日,欧西里斯号返回舱成功降落在犹他州盐湖城附近的沙漠。由于探测器主体仍有动力且科学载荷运行良好,所以欧西里斯号将继续执行其他探测任务,一切顺利的话,它将于2029年与小行星阿波菲斯相遇。

小行星贝努是一颗富含碳的“碳粒陨石”,形成于太阳系早期,距今已超过45亿年,由于它一直没有受到干扰,所以可能保留着太阳系形成初期的原始物质。贝努也被认为是有可能撞击地球的小天体之一,了解它的物理特性,将有助于人们更好地组建小行星防御系统,应对潜在的天体撞击危机。

目前,科研人员惊喜地发现,贝努样本中不仅含有地球上构成DNA和RNA的全部5种碱基,还包含了14种氨基酸。此外,科研人员还在贝努样本中发现了原始的“盐”和甲醛。这些都表明,在遥远的太空中,存在着适合孕育生命的环境。随着研究的深入,人们将更好地了解太阳系的形成和演化,掌握更多地球生命起源的信息。

【责任编辑】谌 燕