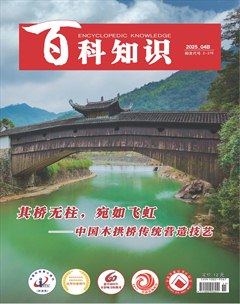

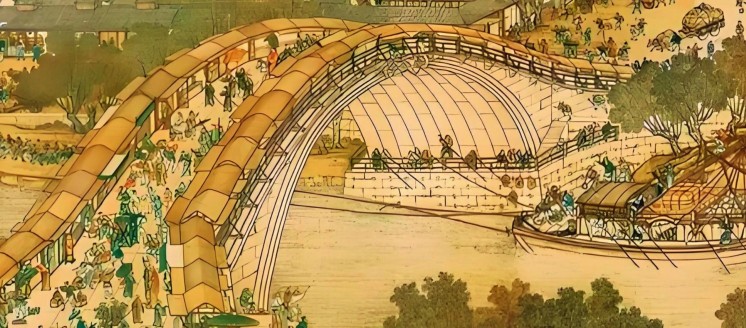

北宋张择端有幅千古名画《清明上河图》,图中有一座醒目的木质大桥横跨于汴水之上,叠梁贯木,如同一道彩虹,驮着熙熙攘攘的人群伫立了900多年。

《东京梦华录》中记载:“从东水门外七里曰虹桥。其桥无柱,皆以巨木虚架,饰以丹艧,宛如飞虹。”为何这座桥采取这样的造型?这是因为当年汴水是中国南北交通的大动脉,繁华的河面上经常发生船只顶撞桥墩的事件,为了免除此患,人们不断增加单拱跨度,最终形成“编木为之,钉贯其中”的“无脚桥”。

宋室南迁之后,汴水虹桥便消失于文献记载中,之后所有《清明上河图》的版本,木质虹桥都被石拱桥取代,因此近代学者一直认为这种技术已经无存。直到20世纪 70 年代末,文物工作者在福建和浙江发现了木拱廊桥—形似虹桥而添廊屋,经国内著名桥梁专家唐寰澄考察研究,确认这些木拱桥的营造技术与之前消失的虹桥一脉相承,且更加精进。

千古屏南,渊泽跨廊桥

福建东北与浙江西南地区峰岭耸峙、丘陵连绵,谷深涧险、江溪流急,向来有“八山一水一分田”之称。闽越先民在这里繁衍生息,逢山开路、遇水搭桥成为基本生活需求。因当地山洪频发,村民们必须探索出一种不易被冲毁的、架空的桥。正好这一区域林产资源丰富,尤其盛产南方杉木,南方杉木树干挺拔,树高可达30多米,节疤少、耐腐、耐蛀食,为最终形成延续至今的木拱桥营造方式奠定了基础。

不同于汴水虹桥的是,由于福建东北与浙江西南地区属于亚热带季风气候,夏、秋季多台风,雨量充沛,普通的木质桥梁很容易腐烂受损,因此当地工匠创造性地在桥上建造廊屋,在桥身上覆盖鱼鳞板,这样既便于民众遮风避雨,又有效地保证了桥身干燥,延长了桥梁的使用寿命,当地民众多称之为“厝桥”或“廊桥”。

桥上架屋,翼翼楚楚

木拱桥的主体可以分为两部分:上半部分的廊屋与普通庙宇、住宅的建造方式相同,下半部分的拱架结构是中国木拱桥传统营造技艺的关键。

拱架按照结构大致可分为六种类型:第一类是两节拱,也就是在水平梁桥的基础上添加了“人”字形的支撑拱,以增强桥梁中间的支撑力;第二类是三节拱(三节苗),相当于在两节拱中间延长了受力面,如福建省宁德市寿宁县的升仙桥、外洋墩桥;第三类是由三节拱和两节拱交替组合,如福建省宁德市周宁县的上坑桥;第四类是由两种不同的三节拱交替组合,如福建省南平市顺昌县的岚下桥、兴隆桥;第五类是三节拱和四节拱交替组合,与汴水虹桥的结构基本相同;第六类是三节拱和五节拱(五节苗)交替组合,这是福建木拱廊桥最具代表性的类型。

这些拱架之间以俗称“牛头”的横木贯穿,拱木端部与“牛头”相扣,使两层系统相互咬合、共同受力,将整座桥紧密地编织在一起,因此木拱桥又被称为“编梁(叠梁)拱桥”或“贯木拱桥”。拱架两端再各立一竖式木排架,两层斜撑拱木与竖式木排架之间加置两根交叉圆木,俗称“剪刀苗”,以免桥拱因外力侧移。拱架与横木之间的节点采用榫卯连接,再用棕绳、麻绳捆扎或是嵌入铁件,宋人韦骧在《无脚桥》一诗中描述“枘凿关连壮,横空不可摇。