疾病生态学家朱利·皮洛夫斯原本不必离开。

他正处在科研生涯的黄金阶段,研究方向聚焦禽流感的传播与控制,所在的研究所给予他充分的支持。他希望自己的研究,能为美国禽流感大流行敲响警钟。

但皮洛夫斯基的身份,正在成为美国科研体系无法承受的“变量”。在申请一份美国国立卫生研究院(NIH)资助的项目时,他不得不和合作者讨论:是否要在申请书中调整自己使用的人称代词,以规避审查。

冰冷的现实,逐渐吞噬他的科研热情,也动摇了他的生活秩序。

走在街上,他开始下意识地打量周围的人:“这个人,会支持我吗?还是会默许政府迫害我?如果哪天我真的遇到什么,这个人会为我站出来吗?”

他告诉笔者,他不想在这种疑神疑鬼的状态中,等待特朗普政府的“宽容”。他索性决定离开美国,前往西班牙。

经济学家马蒂亚斯·多普克的逃离,则更加曲折一些。早在2016年特朗普首次当选时,他和妻子就开始讨论是否要离开美国。移民政策的收紧、堕胎权的削弱,以及愈演愈烈的枪支暴力,让他们对未来的生活失去信心。

2022年,他们带着三个孩子搬往伦敦,多普克在伦敦政治经济学院(LSE)开始兼任教职。但那时,他仍保留着西北大学的职位与在美住所—并未彻底放弃“回去”的可能。

直到几个月前,他正式辞去西北大学的终身教职,卖掉房子,与这个生活了30多年的国家作别。从德国留学生到美国公民,他曾是这套科研体系的受益者,也是它的建设者。

他告诉笔者,美国曾经的开放与自由让他坚信,这里是年轻人深造的理想之地;但如今,他已无法再向学生许诺任何确定性的未来—连签证,也成了随时可能动摇的变数。

像皮洛夫斯基、多普克他们这样已经选择离开的美国学者,已经不再是个案。他们所感受到的紧张与不安,已在越来越多的同行中扩散开来。在皮洛夫斯基看来,特朗普在位的四年,会带来一场大变化。

《自然》杂志今年3月对1600多名美国科研人员进行的调查显示,约3/4的人正在考虑离开美国,其中博士后与博士生所占比例最高。最常被提及的目的地包括加拿大、西欧国家以及澳大利亚。

与此同时,欧洲国家、加拿大、澳大利亚等地也在主动向这些科学家伸出橄榄枝,一场全球范围的“科研人才再分配”已悄然展开。

科学界的动荡,只是美国更大范围内震荡的一个缩影。特朗普的上台,不只是改变了国内政治,也撼动了既有的国际秩序。此刻,人类站在一个全球性的十字路口,新秩序的雏形尚未明朗。

如何跳出零和博弈的逻辑,去理解美国的失与得,是这个时代交给全人类的考题。

逃亡

面对特朗普政府对科研体系的干预与削弱,皮洛夫斯基和多普克都不约而同地提到了上世纪30年代的德国。

在皮洛夫斯基看来,这种类比让人不安。

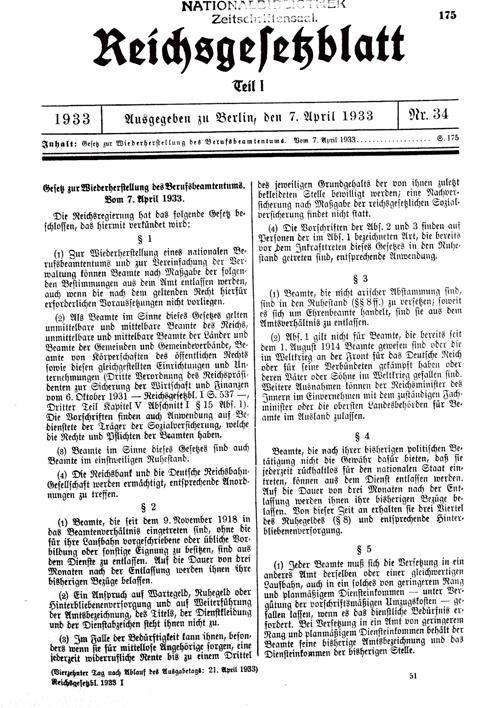

1933年4月7日,希特勒政府颁布《重设公职人员法》。法案虽短,却清晰划出界限:凡祖上有“非雅利安血统”者,或与左翼政治有关者,不得担任国家公职。大学教授首当其冲,短短数日,德国高校迎来第一波大规模解聘潮。

随后清洗迅速扩展至律师、医生、音乐家、公证人,整个公共知识体系在数月间塌陷。

最令人心寒的,并非行动的粗暴,而是共识的瓦解—德国各大高校集体宣誓效忠新政权,称“哲学的终结已经来临”“纳粹革命将重塑存在的根基”。

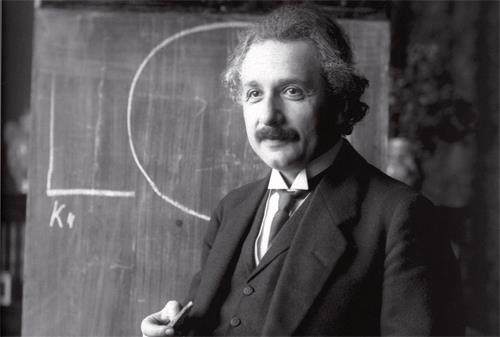

同年春天,柏林大学学生在校内广场焚书。从爱因斯坦到弗洛伊德,近三千种作品被清除出图书馆系统。从焚书到焚人,不过几步之遥。

到1933年年底,已有超过1100名大学教师被剥夺职位,主要是犹太裔、自由派或左翼学者。几年后,随着“德奥合并”,类似命运也降临在奥地利—400余名科学家因血统或婚姻关系被即刻除名。

如果把视野拉远,会看到一个历史图景:在那之后,一场洲际学术迁徙正在悄然发生—学术重心从中欧缓慢地转向北美。这场转移后来深刻重塑了全球科研版图,对国际秩序和知识结构都产生了长远影响。

正如皮洛夫斯基和多普克所担忧的,他们害怕美国今天正在走上一条类似的老路。但他们真正恐惧的,是那种熟悉的气氛:当知识被抽离出公共生活,当思想无法在制度中安身,文明也将随之脱轨。

如果将镜头拉近,人们会发现那场“迁徙”其实没有即刻发生。许多学者并非一开始就踏上异国流亡之路,而是选择了更复杂的应对方式—一种被后来称为“内心流亡”(InnerEmigration)的状态。