西安,这座十三朝古都,总让人联想到巍峨的唐宫汉阙、苍劲的城墙钟楼。然而,在近代百年风云中,西安的建筑肌理悄然发生了一场静默的革命。当西方传教士的十字架矗立在古城街巷,当砖木结构的洋楼与传统四合院比肩而立,这座古老城市的面孔上,逐渐浮现出一种前所未有的复杂表情——既有对现代文明的渴求,也有对本土文化的坚守。这些建筑不仅是砖石堆砌的实体,更是一部记录时代碰撞的立体史书。

我国近代建筑发展的欧西化、本土化以及建筑特征的趋同性、多样性均存在其历史的必然性与合理性,我们应该将其放回到建筑历史的过程中去认识建筑的风格特征。我们对西安近代建筑风格的理解和认识,不能以近代中国建筑的折中主义、新古典主义、民族主义等习惯表述来定义。西安近代建筑因其特别时代、特别地域而具备不同特征,应按其实际情况,如建成环境、建筑类型、阶级或阶层、材料或结构等来认知建筑的不同风格及其产生的原因和过程。笔者借张东荪“中西比较哲学”格式中“西化”“化西”“并置”的表达来对西安近代建筑风格的演变过程予以概述。

西风东渐:异域建筑的洋气凸显

建筑如大地的方言,总在风土中生长。青砖黛瓦与黄泥夯土各有来处,正如山林孕育木构飞檐,草原偏爱毡房穹顶——人们总是用脚下的泥土和手中的技艺,为家园编织衣裳。然而世间的天平总在倾斜。当某些地域的城邦在权柄、财富或匠艺上拔得头筹,便如巨人迈开脚步,将自家的门楣样式刻印四方。那些经由岁月淬炼的建筑形制,渐渐化作流动的图腾,既被仰望者虔诚摹写,也会乘着铁骑与商船席卷而来。就像春潮漫过冻土,琉璃瓦替代了茅草顶,石质立柱撑开木梁的疆域。

十九世纪末的西安城墙下,这般故事正在上演。来自通商口岸的西洋建筑密码,化作青砖拱券与玻璃花窗,悄然绽放在青灰色的古城天际线上。匠人们对照着异域图样打制构件,如同破解陌生的诗篇,而檐角垂落的巴洛克纹样,终在八百里秦川的风里,谱成了半阕混血的乡音。清末时期,西安一些建筑的建造就是效仿其他发达区域或租借地推崇的建筑形式而出现这样一种“西化”风格的建筑。建筑形式和建筑结构都是以模仿西方同类建筑为主要影响。

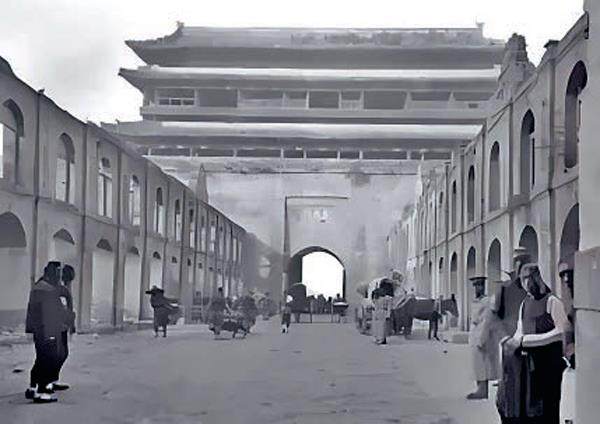

最具代表性的莫过于长乐门瓮城建筑群。1900 年,陕西巡抚端方筑建“长乐门瓮城及羊马城拱券外廊建筑群”,是为迎“两宫西狩”銮驾专门设计建造,位于长乐门闸楼与箭楼之间的羊马城和箭楼与城楼之间的瓮城内。长乐门瓮城及羊马城拱券外廊建筑群为典型“外廊式”建筑,清朝末年这种样式在中国早期开埠城市和租借地风靡一时。半圆拱券外廊从长乐门闸楼内门洞两侧对称建造并延伸至箭楼外门洞,再从箭楼内门洞两侧继续延伸建造至城门楼外门洞两侧(长乐门东向),券廊左右对称分列设置。由于 1921年冯玉祥建造督军公署缺少建筑材料,将此券廊建筑群拆除,现在只能依据 1921 年瑞典汉学家喜仁龙途经西安拍摄的照片来辨析建筑特征。券廊分为上下两层,由上至下通体砖砌壁柱进行纵向分割并分割成组,每一组下层砖砌半圆拱券门洞,对应上层砖砌半圆拱券窗洞,两组券洞之间有微凸方形柱式连续。依据照片判断建筑表现特征朴素内敛,没有繁复的柱式脚线以及券洞形式变化。券廊顶部每相隔五组券洞,装饰一组巴洛克式线脚装饰的曲线形山花。可见建筑主要目的就是要凸显“洋气”。

这些早期西化建筑,像蹩脚的翻译文本,虽形似而神异。西方传教士主导设计,本地工匠依样施工,砖缝间渗漏着文化误读的趣味:巴洛克装饰被简化为朴素的线条,彩色玻璃窗改用民间剪纸纹样。这种“不纯粹”,恰恰成为近代建筑最珍贵的底色。

以中化西:青砖黛瓦里的文化自觉

建筑是凝固在大地上的文化诗篇。