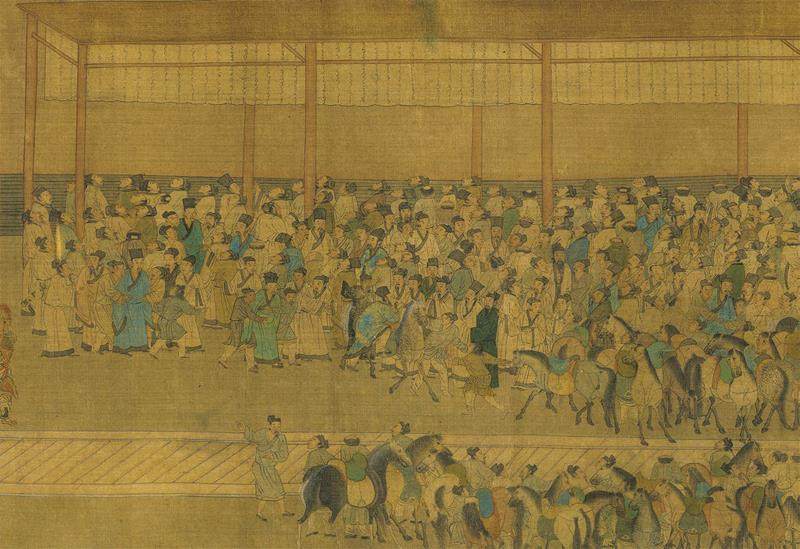

在古代的茫茫市井中,不乏技艺高超的所谓“能人”,他们游走在律法边缘,从事着各种灰色行当。从替人代考的“枪手”,到靠伤残表演博取同情的乞丐,再到盗取墓地财物的摸金校尉……他们游走于黑白之间,用狡黠对抗秩序,在刀尖上跳出各种利益之舞。

唐代“枪手” 科举产业链上的代考者

隋朝建立后,隋文帝逐步推行科举制。到唐朝,这一制度被沿用,并发扬光大。对于普通人来说,只要能从科举中脱颖而出,就能实现阶级跨越,得意者“一日看尽长安花”,名落孙山者要么选择来年再战,要么另寻出路。但有的学子出于各种心态,会选择“作弊”来完成科举梦想,在这样的情况下,科举代考这一灰色职业便应运而生。

当时,在长安西市的暗巷中,藏匿着一些特殊店铺。表面上看,这些店铺做的是笔墨生意,以代写家书为营生,但内行人却能看出,这些铺子暗藏科举代考的不法勾当,可以联系到各种各样的代考者。

代考者的工作,就是代替考生走上科举考场,帮助考取功名。那么,代考者的身份被调包难道不会被查出来吗?其实,这是由于唐代过所制度(古代通过关津、要塞时使用的凭证,类似现代的身份证或护照)存在漏洞导致的,因为表明人身份的凭证上,通常没有画像,这就有了可乘之机。

身份调包容易,但想要成为一名合格的代考者,不是一件简单的事情。首先,代考者需要具备精湛的书法临摹技术,他们要将考生的字迹临摹得惟妙惟肖,不仅形似,更要神似。这还不是简单的照葫芦画瓢,为了达到逼真效果,代考者往往会故意在“之”“乎”等虚字上制造颤笔,实现以假乱真的目的。

在唐朝众多的代考者中,有一位格外有名,他就是古代诗词学派中著名的花间派开山鼻祖温庭筠。据《新唐书》《唐摭言》等古籍记载,温庭筠可谓是代考界天花板级别的人物。他将代考技能练得出神入化,不仅能够在巡吏眼皮下同时替八人答卷,还练就了一手“双笔同书”的绝活——左手楷书抄经义,右手行草作诗赋。

然而,“人有失手,马有失蹄”。在一次代考中,温庭钧因为犯下一个低级错误——在策论卷尾题写上了“温氏飞卿”四个大字,于是暴露。替人代考被抓住是要付出代价的,依照《唐律疏议》的规定,一旦代考之事败露,代考者会被流放至三千里之外。温庭钧也不例外,代考身份暴露后被赶出长安。