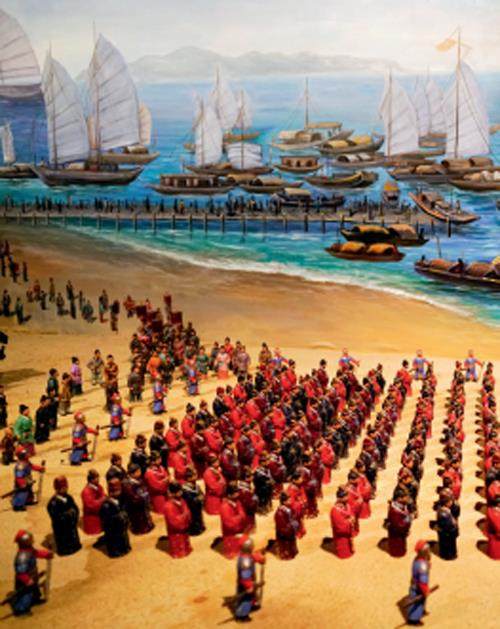

旧时,我国东部沿海一带的渔民有祭祀海神(简称“祭海”)的习俗:渔船出海之前要祭海,渔船归来之后也要祭海。随着时间的推移,这些原本以家庭为单位的个体祭祀活动逐渐演化为群体性的祭祀仪式,并最终扩容为区域性的民间节日,一直传承到今天。2008年,作为集中展示传统海洋文化和地方民俗的重要平台,浙江省象山县、岱山县和山东省荣成市、即墨市(今青岛市即墨区)、日照市等地的开洋节、谢洋节被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

节庆由来

所谓开洋节,是指渔民在渔船出海前举行的一种祈求平安、丰收的节庆活动;与之相对应的谢洋节,则是渔船出海平安归来后,渔民为感谢大海的恩赐而举行的节庆活动。如果单从节期分布上看,开洋节在渔季开始之前,而谢洋节则在渔季结束之后,二者是两个相对独立的节日。但要从节日性质上看,前者是祈求的节日,后者是报恩的节日,又可以将二者看作一个生产周期的两个相关联部分。

事实上,开洋、谢洋原本是浙江象山、岱山等地对出海打渔习俗的传统称谓。旧时,象山、岱山等地的渔民出海打渔被称为“开洋”,海上作业两三个月归来后再祭祀海神则被称为“谢洋”。同样入选国家级非物质文化遗产名录的山东的几个地方并没有开洋、谢洋的说法,因此也就没有“一开一谢”的闭环活动,多被笼统地称为“谷雨节”“上网节”“渔民节”等。为了申请国家级非物质文化遗产,浙江、山东两地相似的习俗才有了统一的冠名。

开洋节、谢洋节起源于沿海渔民渔业生产中的祭祀活动。假想某一领域或某一空间由某一神灵控制,为了获取这一领域或这一空间的资源,就需要用特定的手段取悦掌管它的神灵,这便是祭祀。祭祀是古人与未知世界打交道的重要手段。对于传统社会背景下的渔民而言,大海深邃而神秘,渔民们便将那里想象为由海神控制的领域。在渔民们的认知中,海神既可以掌控渔获的多寡,也可以掌控出海渔船的安危,因此,他们需要祭祀海神。

祭祀海神的习俗广泛分布于我国沿海地区,以被列入国家级非物质文化遗产名录的浙江、山东的上述几个地方保存得最为完整。这些地区都曾是传统的沿海渔༂,自古以来就有祭海的传统。

象山县位于浙江省东部沿海中段,是三面环海的半岛县,属“缘海而邑”之地。据地方志记述,旧时每年农历三月至六月是当地的黄鱼汛期。清雍正年间,东门岛的渔民开始仿照福建船的式样打造大捕船,于农历三月二十三“妈祖诞辰日”或四月初八“佛祖诞辰日”,北上岱衢洋一带洋面张网作业;两三个月后,至农历六月二十三前后,渔船返洋回乡。这应该就是开洋、谢洋之始。

属舟山市辖的岱山县位于浙江省北部海域,地处杭州湾外缘的舟山群岛中部,属典型的海岛县。据文献记述,岱山有着上千年的渔捕历史,当地渔民出海之前要祭龙王,打渔归来也要祭龙王,俗称“谢龙水酒”或“行文书”。除了祭祀龙王,当地民间还有观音、妈祖、关帝等神灵信仰。

旧时,山东开洋、谢洋活动主要分布于山东半岛的荣成市、即墨市和日照市的一些沿海༂镇。