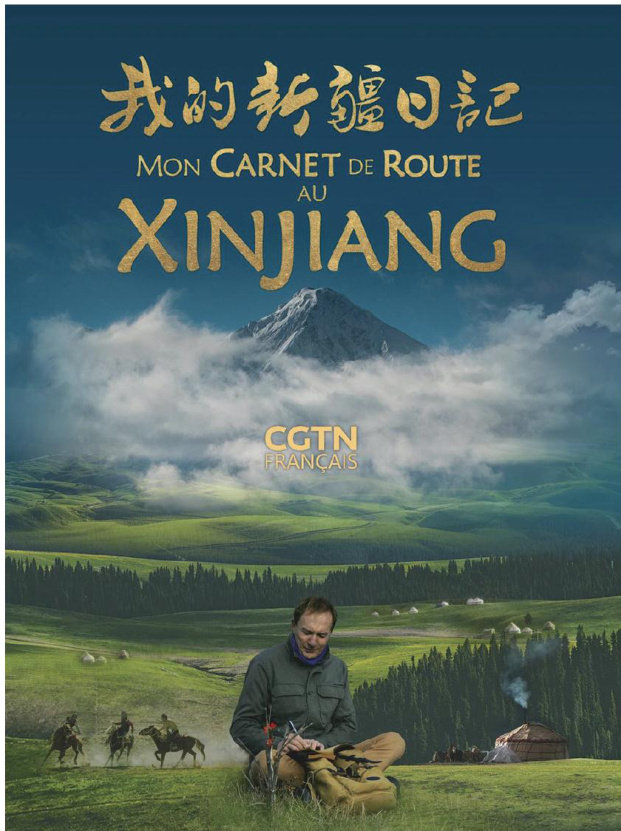

为更加全面客观地展现新时代新疆的社会风貌,让国际受众了解真实的新疆,中央广播电视总台CGTN法语频道制作了三集系列纪录片《我的新疆日记》,并以多国语言通过中央广播电视总台多个外语频道播放。该纪录片还登陆了海内外多个社交媒体平台,引发了国内外社会的关注。《我的新疆日记》以西方资深媒体人奥利弗实地走访的形式,客观地展现了新疆地区在经济发展、文化教育、环境保护等诸多方面的成就,突破了以往新疆题材纪录片以“自述”为主的叙事模式,通过“他者”的跨文化视角展现当代新疆充满活力的社会风貌。此外,该纪录片还以联通中外的融通性表达、共情叙事策略等构建跨文化认同,积极探索地域故事的国际化叙事路径,与其他新疆题材纪录片在国际舆论场上形成传播合力,提升了国际传播的效能。

一、他者视域延展地域故事的叙事维度

“他者”是一个相对于“自我”的哲学概念,是指自我以外的一切人与事物,是一个与主体既有区别又有联系的参照物,借助“他者”视角可以更好地确定和认识自我。在国际传播的语境中,中国故事的讲述往往遵循“自述”和“他述”两种模式,但前者易有“自说自话”之嫌,认同难度较高,而“他述”则能够借由其跨文化身份拉近国际受众与中国故事的心理距离,增强叙事的可信度,获得更好的国际传播效果。

1.身体在场:构建真实可感的叙事情境。《我的新疆日记》中主持人奥利弗既是置身异域文化中的游历者,也是新疆故事的观察者、探寻者、发现者。他走访新疆当地居民,深入普通民众的日常生活场景,用自己的身体去感悟、了解真实的新疆,以“身体在场”的方式,让新疆故事能以直观易懂的方式呈现在国际观众“眼前”。主持人奥利弗走进打馕人的厨房,体验馕的制作过程;在手工坊里学习纺织丝绸,感受传统工艺的魅力;在牧民家挤牦牛奶,体验葡萄干的制作,参加柯尔克孜族的传统婚礼,了解当地人的生活习俗;陪伴护边员巡防,体会到平凡工作的辛苦和伟大;在果园里帮忙采摘苹果,体会丰收的喜悦。“身体在场”借由影像媒介记录和放大,让海外观众得以从视觉层面真切地感受到新疆当地居民真实的生活样态,见证新疆地区独有的地域风情和人文特色,形象地展示了一幅蓬勃发展、充满生机的地域画卷。

通过日常生活美学的在地性呈现,构建起跨文化传播的具身化在场体验。让地域故事更为生动鲜活,也为不同文化语境中的主体搭建起沟通的桥梁。新疆故事从远距离想象转换为近距离观察,给海外观众以身临其境之感,极大地增强了地域故事的生动性和感染力。由此,对国际观众而言,新疆故事既不是被悬置的异域奇观,也不是道听途说的想象,而是经由同一文化成员的身体经验去感受、参与的日常生活场景。“在场感”增强了不同文化主体的联系与沟通,构建了真实生动的叙事情境。

2.视界融合:协同叙事立场推动主题叙事。“他者”讲述中国故事是一种文化的持有者(外国人)对另外一种文化(中国文化)进行深描。避免文化差异带来的隔阂,一直都是国际传播中的重要议题。单一的叙事视角容易陷入意识形态、文化价值等认同危机,而“他者”与“自我”叙事视角的融合,能够兼顾不同的文化视角,实现跨文化的良性调适,让地域故事更加立体鲜活。

奥利弗采用日记的形式记录所见所闻所感,和当地人进行对话,从他们的故事中收获质朴的情感体验,以“他者”视角呈现了真实的新疆,也赋予了新疆故事“陌生化”的审美效果。而新疆地区的民众以个体的微叙事诠释着新疆古老与现代、开放与传承、包容与坚韧的地域文化内涵。如喀什古城热爱跑酷的少年、怀揣着足球梦的维吾尔族少女、传承祖辈手艺的纺绸匠人、坚守在大漠深处的护路员夫妇、把现代马术带回家乡的驯马师、守护边疆的护边人父女等。这些普通人的平凡故事,鲜活有力,承载着建设性的意义,实现了对新疆地域故事的多维建构。在国际传播的语境中,“他者”与“自我”视角的融合,实际上是建构了一个不同于叙事者双方的“中间”立场。此时,新疆故事不再是由同一文化内成员的单一再现,而是“他者”与“自我”两种文化视野交织叠加后的复合重构,借由主持人奥利弗和当地民众的共同讲述来推进主题叙事,赋予叙事丰富性与层次感。

3.他者共鸣:实现地域故事的叙事增值。“他者”对于新疆地区发展的解读、评价,构成了这部纪录片对地域故事国际化构建的另一维度。结束了喀什古城之旅后,奥利弗感慨,“喀什人创新地继承祖辈的手艺,在日复一日的踏实劳作中浇灌着属于自己的幸福”。他用“太了不起了!您是一名真正的环保卫士”激动地表达了对环保专家依马木·麦麦提的钦佩,用“平凡而伟大”来抒发对奔波在牧场的早教员们的崇敬之情。在了解了新疆民众艰难却持之以恒的治理、保护环境之举,目睹如今的青山绿水后,奥利弗发出了这样的感悟,“阿克苏的华丽身姿再次诠释了中国人的信条:绿水青山就是金山银山。