当AI伪造图像威胁医学研究

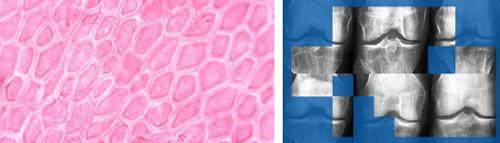

在医学研究领域,图像是证据的重要载体。显微镜下的组织切片、细胞排列、染色情况,这些看似枯燥的视觉信息背后,往往隐藏着医学突破的关键线索。然而,当人工智能能够“凭空”生成几乎可以乱真的组织学图像时,这些图像的真实性便不再理所当然。

根据德国耶拿大学医院的研究人员在《自然》杂志发表的一项实验结果,科学界或许已经步入一个“假图像时代”。他们让816名德国大学生分别判断哪些组织学图像是真实的,哪些是AI生成的。结果显示,即使是有相关经验的学生,也只有70%的正确识别率;而对于毫无医学图像经验的参与者来说,识别准确率仅略高于掷硬币的概率——55%。

研究的共同作者之一、肾脏病专家拉尔夫·姆罗卡(RalfMrowka)对此表示震惊:“只需要花费很少的功夫,我们就可以生成足以以假乱真的组织学图像。”他的这番话直指问题的本质:伪造的门槛正在迅速降低,而识别的门槛却不断升高。

这对摄影提出了一个根本性挑战。传统摄影、科学摄影,甚至新闻摄影的价值建立在图像作为现实记录的能力之上。但当一张图像无须任何现实存在便可生成,并且以几乎无法察觉的方式进入学术论文甚至数据库,其所承载的“可信度”就变得岌岌可危。

在当前阶段,已有的图像篡改检测技术主要集中于识别复制、粘贴或图像拼接等人工修改行为。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《摄影之友》2025年8期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅